「だれもが、いつまでも、心地よくすごせる住まい」

それは、冬はあたたかく、 夏はすごしやすく 自然と上手に付き合うことのできる 本当の快適さによって、住む人のご年齢などをこえ ずっと安心して暮らせるお住まいです。

四季のある日本では、窓を開け風をいれ快適にすごす季節と外の熱気や冷気から身を守りすごす季節があります。 この日本の気候にあわせ 住む人と環境に優しいすまいをつくるために、私たちは外張り断熱(外断熱)を選びました。

室内の快適性を重視し冷暖房をおこなう近年のすまいでは、外気との温度差による結露から建物を守ることが欠かせません。

古来の日本では、高温多湿な夏のすごしやすさと木造の建物を長持ちさせる知恵として、通気性を重視した建築がされていました。 1970年代以降、冬を快適にすごすため建物に断熱が施されるようになりました。 ところが、冬の暖かさと効率をもとめて断熱性能を高めても、結露により建物の寿命が短くなってしまったり、排熱を考慮していない住宅では夏の快適さを得るためにエアコンに頼りすごさなければならないなどの問題も出てきました。

私たちのすまいは断熱と通気、気密と換気を考慮し、寒い冬は外気からしっかりと室内を守り、気候のよい時期には建物を開放する、日本の気候にあった暮らし方ができる様に、建物が丈夫で長持ちする様に、外張り断熱なのです。

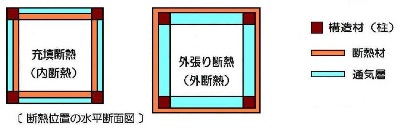

建物を断熱する方法には、「充填断熱(内断熱)」と「外張り断熱(外断熱)」があることもやっと耳にするようになりました。この二つの工法は、建物のどの位置に断熱材を施工するかによって分類されます。柱の間に詰め込む方法を「充填断熱(内断熱)」、構造体の外側に連続して施工する方法を「外張り断熱(外断熱)」といいます。私どもでは床下・壁・屋根に連続した断熱層を構造体の外側ですっぽりと建物を覆う外張り断熱工法なら、ヒートブリッジがなく躯体内結露をおこしません。

私たちの「外張り断熱工法」は、床下・壁・屋根に連続した断熱層をもうけます。壁だけ、または屋根だけ という中途半端な外張りとは異なり、構造体の外側ですっぽりと建物を守る断熱方法なら、ヒートブリッジがなく躯体内結露をおこしません。

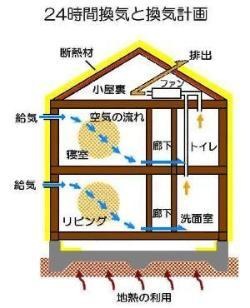

また、建物の屋根・壁・床下が断熱の内側となる外張り断熱の間取りでは、今までの建物は外と同じ環境であった小屋裏をロフトにしたり、天井の高いひろがりある空間にして、のびのびとすごせる自由な間取りがつくれます。 また、建物の屋根・壁・床下が断熱の内側となる外張り断熱の間取りでは、今までの建物は外と同じ環境であった小屋裏をロフトにしたり、天井の高いひろがりある空間にして、のびのびとすごせる自由な間取りがつくれます。

気密を重視していない古い日本の住宅は、アルミサッシュを使っていても見えない隙間や開口部から多くの熱が逃げてしまいます。 その逃げていく熱をできるかぎり少なくし、効率よく室内の温度を保つことが省エネルギー住宅を実現するためはとても重要です。 環境を考えて建築 するこれからのすまいは、断熱だけでなく気密性を高めることが必要です。

また、気密を確保することで計画換気がきちんと働き、常にきれいな空気の室内ですごすことができます。 家の中には、生活によって出る臭いや湿気、人がだす二酸化炭素など汚染物質が たくさんあります。 計画換気であれば、余分な熱を逃がすことなく換気ができるのです。 さらに、個室ごとの換気とは異なり 居室・ 廊下・水周りの温度差を少なくし、ヒート ショックがおこりにくく 体に優しいお住まいとなります。 また、気密を確保することで計画換気がきちんと働き、常にきれいな空気の室内ですごすことができます。 家の中には、生活によって出る臭いや湿気、人がだす二酸化炭素など汚染物質が たくさんあります。 計画換気であれば、余分な熱を逃がすことなく換気ができるのです。 さらに、個室ごとの換気とは異なり 居室・ 廊下・水周りの温度差を少なくし、ヒート ショックがおこりにくく 体に優しいお住まいとなります。

熱容量の一番大きな基礎部分の断熱に配慮することで、快適な室内環境をつくります。外気の影響を受けやすい部分にしっかり断熱をします。

床下で断熱する場合は、連続した断熱の施工が難しく、経年変化をおこしやすくなります。それを防ぐとともに、基礎の蓄熱性を利用し、安定した温度環境を実現できるのが基礎断熱です。

『ただいま建築中』に基礎の写真 UP しました。 『ただいま建築中』に基礎の写真 UP しました。

古来より日本の風土になじんだ木造で家作りをします。木は四季を通して、住む人ともに呼吸をします。 木を構造体とする木造軸組み工法は、高温多湿な夏・乾燥する冬と季節によって環境が大きく変化する日本の気候に適した工法です。

また、建築基準法の改正などにより、従来の木造の短所をカバーする技術が導入されており、より安心できる構造となっています。

| | | 構造材 | | | 含水率を抑えた材を使用することで、構造材の変形を

防ぎ長期にわたり安定した状態でお住まいを支えます。

無垢の柱では、人工乾燥されたヒノキ・スギの一等材を

使用します。

| | | |

構造用

金 物 | | |

地震時のひっぱりなどに対応するため、構造用金物を

使用します。

| | | | 剛 床 | | | 2階の床を面で支える「剛床」とし、基礎の耐圧盤とともに

お住まいの水平面の剛性を高めます。

|

|